ニンジンがオレンジ色に見える理由は、無限の井戸型ポテンシャル問題を解くことで説明できる。

今回は、量子力学の授業で最初に学ぶ「無限の井戸型ポテンシャル問題」を扱う。この問題は量子力学の基本を身につける上でとても良い教材である。しかし、ただ抽象的な説明に終始するのはつまらない。そこで、ニンジンがオレンジ色に見える理由という日常に近い話題と絡めて、この問題の使い方を学んでいこう。 この記事を読めば、捉えどころのないと言われる量子力学が意外と身近なところにも表れていることを知ることができるだろう。

物に色が付いて見える理由

まずは、そもそも物に色が付いて見える理由について見ていこう。「光の吸収と色の見え方の関係」についてすでに知っている読者は飛ばしてもらっても構わない。

物体に色が付いて見えるのは、物体から特定の色の光が放たれ、われわれの目に到達するからである。ここで、物体から光が放たれる方法には2つある。1つが、太陽や照明のように、物体それ自体が光を創り出し、放出する場合である。この現象も量子力学に関係するが、今回は深入りはしない。もう1つが、離れたところからやってきた光が物体の表面で散乱される場合である。今回取り扱う現象はこちらに該当する。

離れたところからやって来る光としては、太陽や蛍光灯などの白色光、つまりあらゆる色をまんべんなく含んだ光が一般的だろう。白色光が物体に当たると、白色光のまま散乱される場合と、もしくは、特定の色の光が物体に優先的に吸収され、残りの色の光が散乱される場合がある。

白色光のまま散乱された場合は全ての色が目に届くので、その物体は白色に見える。一方、特定の色の光が吸収された場合は、残った色が目に届くので、その物体は白色以外の色に見える。もちろん、吸収される色が異なれば、散乱される光の色も異なってくるので、物体の色も変わってくる。つまり、物体がどんな色に見えるかは、その物体がどんな色の光を吸収するかによる。

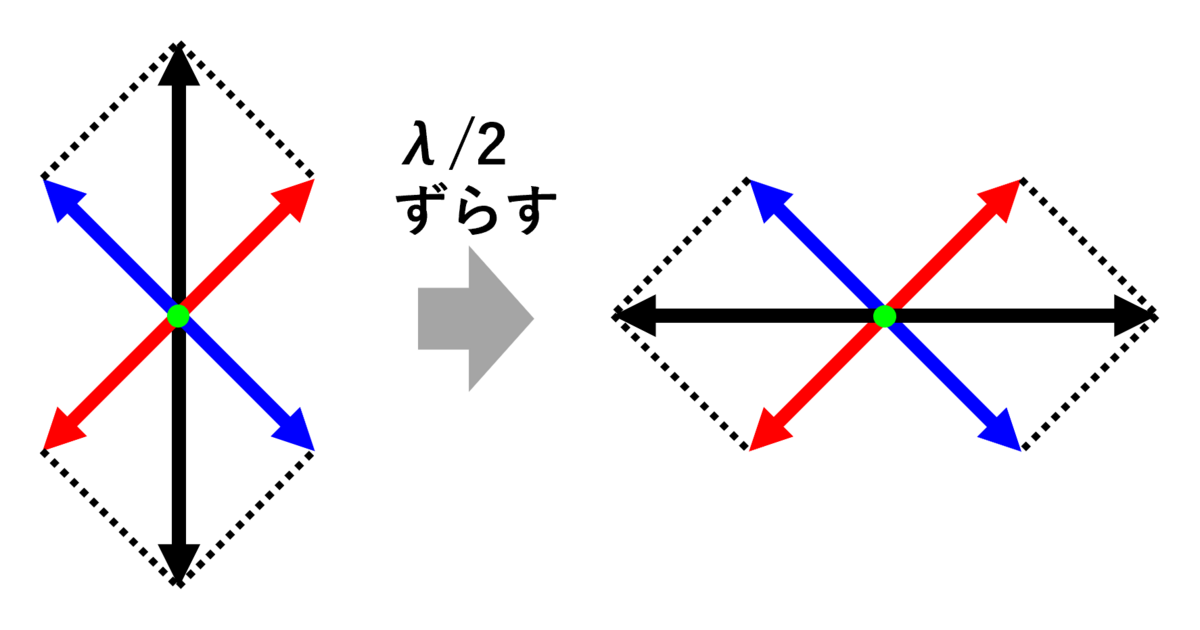

具体的にどの色を吸収すると、どの色に見えるのかは図1の色相環から調べることができる。物体にある色が見える場合、物体はその色と色相環で180度反対に位置する色の光を吸収している。したがって、ニンジンのようにオレンジ色に見える物体では、その反対色の青色系の光を吸収していることが予想される。

分子構造と光

上で述べたように、ニンジンがオレンジ色に見える理由は、ニンジンが青色の光を吸収するからである。では、ニンジンの中に含まれる青色を吸収する物質とは何であろうか。答えを言ってしまうと、それは「 (ベータ)-カロテン」という化学物質である。食べ物の栄養成分として有名なので名前を聞いたことがあるかもしれない。

ということで、この記事の目的としては、「-カロテンが青色の光を吸収することを証明する」こととなる。

実は、化学物質がどんな色の光を吸収するかは、その化学構造に由来している。そこで、図2に-カロテンの分子構造を示す。

-カロテンの分子構造(Wikipedia)

-カロテンは、炭素原子40個と水素原子56個で構成される割と大きな分子である。分子構造を見ると、単結合と二重結合が交互に並んだ鎖状の長い構造をもっていることが分かる。この特徴的な構造は「π(パイ)共役」や「π共役系」と呼ばれ、この構造をもった分子は他にも多く存在する。また、π共役を持った分子のことを「π共役分子」と呼ぶ。このπ共役が色の吸収に深くかかわっている。

π共役の中には、「π電子」と呼ばれる電子が存在する。π電子は、π結合と呼ばれる結合を形成するところから名前が来ているが、普通の電子とその正体自体は変わらないと思っていい。今回の記事で知っておくべき特徴として、π電子はπ共役上を自由に動き回ることができるということである。より正確には、π電子はπ共役上でぼんやりと雲のように遍在しているというのが量子力学的な見方だ。

1つの二重結合には2つのπ電子が存在するため、11個の二重結合をもつ-カロテンのπ共役上には、22個のπ電子がぼんやりと存在することになる。

さて、-カロテンが青色の光を吸収することとの関連について説明する。実は、青色の光を吸収する本当の正体は、

-カロテン中のπ電子である。青色の光がもつ光子エネルギーはだいたい3 eVくらいだが、

-カロテン中のπ電子はちょうどそのエネルギーの光を吸収しやすいのである(これを励起という)。

そのため、より定量的な議論をするためには、π電子が取りうるエネルギーについて調べればよい。エネルギーを求めるには、-カロテンの分子構造をモデル化し、そのモデルをもとにシュレディンガー方程式を立てて、解く必要がある。そして、このモデル化において無限の井戸型ポテンシャルを使うことができるのである。

-カロテンのモデル化

-カロテンのモデル化

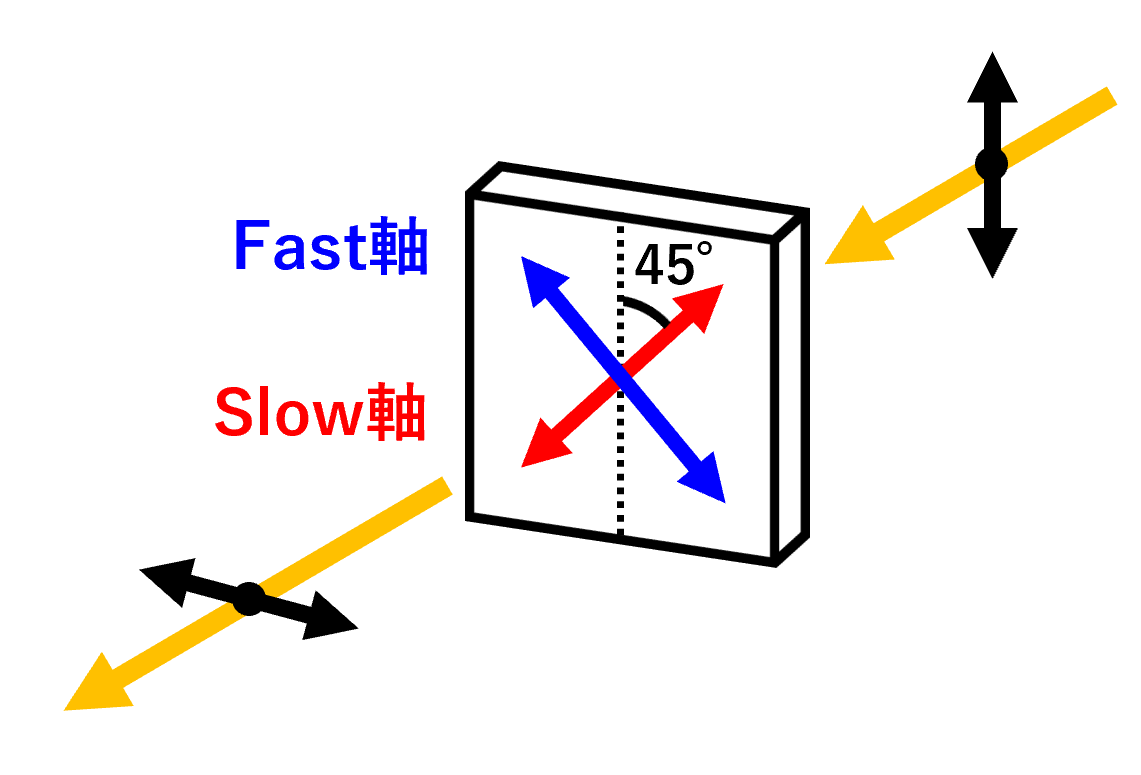

それでは、-カロテンの分子構造のモデル化を行っていこう。先ほど述べたように、π電子はπ共役上を自由に動き回ることができる。逆に言えば、π共役より外側に出ることはできない。そこで、π電子が感じるポテンシャルを、π共役中ではゼロ、その外側では無限大と仮定しよう。また、

-カロテンのπ共役はほぼ直線的な構造をしているので、これをざっくりと長さ

の直線と仮定してしまおう。つまり、図3のようにモデル化する。

-カロテンを一次元井戸型ポテンシャルにモデル化

π電子たちは、では何の障壁もなく動き回れるが、その外側には高さ無限大の乗り越えられない壁があるというイメージである。これはまさに、(一次元の)無限の井戸型ポテンシャルそのものである。

あとは、このモデルをもとにシュレディンガー方程式を解けばよい。解法については今回は重要ではないので省略する。最終的に得られる、π電子のエネルギーは以下の式で表される。

ここで、はプランク定数、

は電子の質量である。

は自然数であり、電子はとびとびのエネルギーを取ることがわかる。

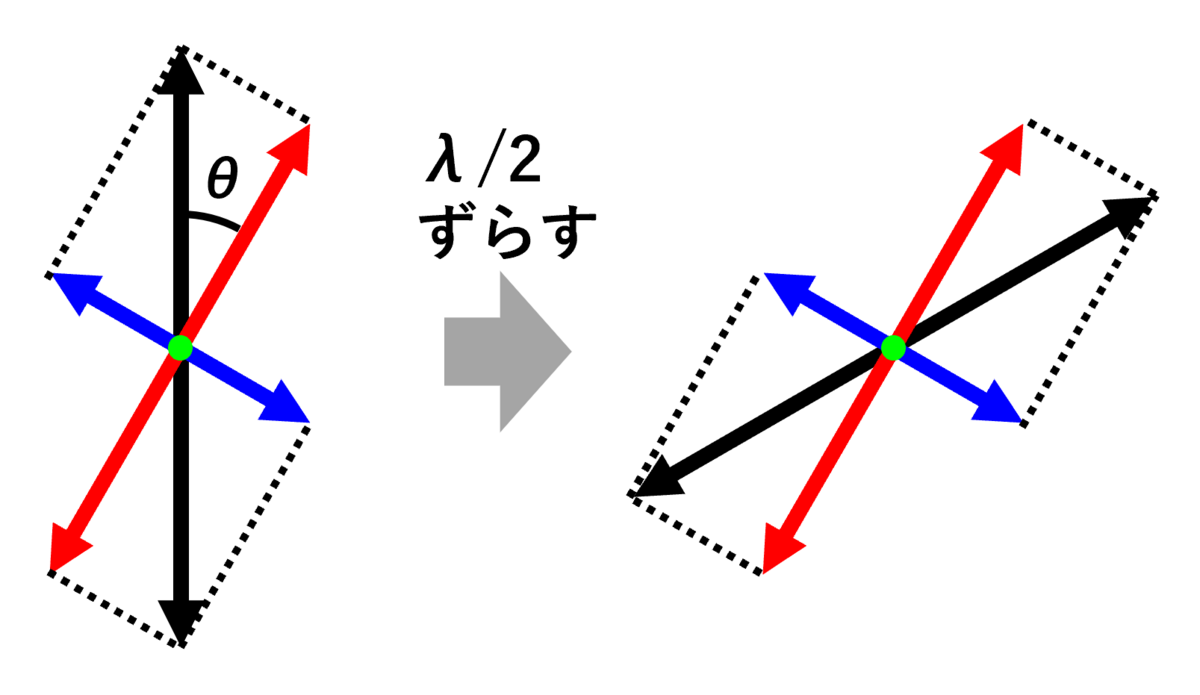

パウリの排他原理によれば、同じエネルギーをもつ電子は2個までと決められている。したがって、エネルギーが低い順に占めていくと、-カロテンがもつ22個のπ電子は、

までの状態を占めることになる。ここで、

以上の状態は空席となっているため、光を吸ってエネルギーを得た電子はこれらの状態を占めることになる。ここでは、エネルギー差の最も小さい

から

への励起を考えてみよう。ここまでの説明を模式図にすると図4のようになる。

から

への光吸収による励起

と

の間のエネルギー差を

とする。π電子は、この

と同じ光子エネルギーを持った光を吸収する。それでは実際に

を計算してみよう。

-カロテンのπ共役の長さ

は教科書に載っていた

を使用する。

こちらの記事(

【小技】nmとeVを一瞬で変換する方法《1240の法則》 - 直観的に理解する科学)

で紹介したeVとnmを変換する1240の法則を使うと、このときの波長は

と求まる。464 nmは青色の光である。したがって、確かに青色の光を吸収することが理論的に計算できた。ちなみに、実験値としては450 nm付近で最も高い吸収率をもつので、今回のモデルは実験値をよく説明できていると言えるだろう。複雑な分子の性質を、無限の井戸型ポテンシャルという量子力学で最初に倣う単純なモデルでうまく説明できてしまうとは驚きである。やはり基本的な事ほどおろそかにはできないと実感される。

以上、ニンジンがオレンジ色に見える理由として、ニンジンに含まれるβカロテン中のπ電子が青色の光を吸収することを量子力学的に説明してきた。ここでは紹介しなかったが、π共役の長さと吸収波長との間には関係があり、望みの色をもった分子を創るための分子設計にも活用されている。興味のある方は調べてみると、分子と色の関係についてさらに理解が深められるだろう。